É engraçado o que o tempo pode fazer com algumas séries. Certas produções fazem um estrondoso sucesso mundo afora, mas com o decorrer dos anos, parecem ser esquecidas. Parece-me ser o caso de ER (ou Plantão Médico, como ficou conhecido no Brasil). A série, inquestionavelmente, mantém sua marca histórica, mas em tempos de Grey’s Anatomy, ER parece ser aquele velho dinossauro visto apenas por saudosistas. Se isso é realmente verdade ou apenas uma impressão minha, não importa. Fato é que ER continua sendo um dos melhores dramas já produzidos na televisão americana e que mantém sua relevância mesmo depois de 22 anos de sua estreia e sete anos de seu cancelamento.

Os norte-americanos sempre amaram séries médicas. Desde Dr. Kildare (1961) até o grande sucesso de Chicago Hope (1994, principal concorrente de ER), o horário nobre estadunidense sempre manteve sua cota de produções do gênero. Mas foi em 19 de setembro de 1994 que o canal NBC apostaria suas fichas naquela que seria a produção definitiva quando falamos em dramas de hospital.

Nos anos 1970, o criador da série Michael Crichton era um calouro de Medicina que começou a escrever o roteiro de um filme chamado EW (Sala de Emergência) e que tinha como argumento contar as experiências de um estudante fazendo residência em um pronto-socorro. Crichton apresentou a ideia a um estúdio, que se interessou bastante, mas depois teve receio e recusou. Outros estúdios também recusaram, até que o roteiro ficou engavetado. Foi então que, 20 anos depois, Crichton resolveu entregar sua criação a Steven Spielberg, que resolveu comprá-la e produzir um filme.

Durante os encontros entre os dois, Crichton comentou que estava trabalhando em um livro sobre DNA e dinossauros. Spielberg, então, mandou parar tudo e a dupla começou a trabalhar no que seria o filme Jurassic Park (1993). Novamente, ER foi deixado de lado. Até que alguém sugeriu que, talvez, a história pudesse virar uma série de TV.

Nesse ponto, entra um jovem e promissor produtor de televisão chamado John Wells, que conseguiu adaptar o roteiro do filme para a televisão, modificando diversos personagens centrais, já que a história original era baseada apenas na experiência de Crichton (as enfermeiras não tinham nomes e todos os médicos eram homens brancos, por exemplo). A série, então, foi oferecida à NBC. O canal, entretanto, ficou em dúvida. As mais de 160 páginas de roteiro (falando somente do primeiro episódio) eram caóticas. O que faria de ER um sucesso estrondoso foi, na verdade, motivo de preocupação.

Para começar, a série nunca foi sobre pacientes, mas sobre médicos, algo já arriscado.

Para começar, a série nunca foi sobre pacientes, mas sobre médicos, algo já arriscado. Os diálogos eram técnicos e tudo muito rápido, frenético, confuso, mais parecendo um documentário. Diversas histórias surgiam e eram abandonadas em menos de um minuto. A apreensão do canal, enfim, fazia sentido, já que as emissoras abertas, até hoje, têm medo de arriscar e o público parece se sentir confortável com o familiar. Coisas que fogem do padrão assustam. Mesmo assim, a NBC deu sinal verde para a gravação do piloto de ER (Emergency Room).

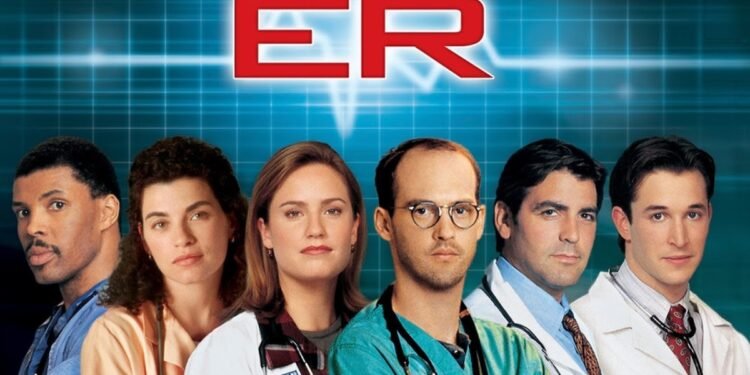

O elenco, escolhido mais ao acaso do que por meio de uma grande pesquisa, se mostrou um dos maiores acertos em relação à escalação de atores em uma série de TV. Um jovem George Clooney queria muito interpretar Doug Ross e conseguiu. Noah Wyle fez tão bem seu teste para John Carter que Michael Crichton caiu do sofá de tanto rir. Sherry Stringfield estava receosa, mas aceitou interpretar Susan Lewis. Eriq La Salle parecia nascido para o papel de Peter Benton e Anthony Edwards foi escolhido para interpretar Mark Greene apenas porque seu currículo estava em cima de uma pilha de papel. Juliana Margulies foi escalada apenas para o piloto, mas Spielrbeg gostou tanto da personagem que a trouxe de volta e a atriz acabou ficando na série por mais seis anos. Assim, ER estreava na NBC cheia de receios, concorrendo diretamente com outra série médica de sucesso (Chicago Hope). A audiência, porém, foi impressionante.

A série mais parecia um filme documental, com jargões médicos de mais e explicações de menos. A principal preocupação dos produtores é que tudo aquilo parecesse real. Assim, os atores dificilmente usavam maquiagem, não havia ninguém muito arrumado e todos eles sempre pareciam bastante cansados (tanto personagens quanto atores). Com roteiros do tamanho de longas-metragens, o elenco filmava por 12, 14, 18 horas. ER se utilizava de recursos cinematográficos, como diversos planos-sequência, nos quais inúmeras páginas de roteiro eram filmadas de uma vez só, enquanto atores entravam e saiam de cena rapidamente e dezenas de coisas aconteciam ao mesmo tempo. Se um ator errasse sua fala ou marcação, todo mundo deveria voltar e começar de novo. Era tudo tão teatral e difícil que os americanos ficaram hipnotizados. Nada como aquilo havia sido feito na televisão até então.

O estilo de gravação é uma das coisas mais encantadoras de ER, especialmente nos primeiros anos. Ao utilizar uma câmera chamada steadicam – equipamento relativamente novo usado somente no cinema – ER conseguia dar dinamismo às cenas que exigiam movimentos rápidos. A steadicam tem um sistema em que a câmera é acoplada ao corpo do operador por meio de um colete no qual é instalado um braço de molas e serve para estabilizar as imagens produzidas, dando a impressão de que a câmera flutua. Dessa forma, ER não se limitava a planos e contra-planos padrões da TV, mas colocava o público dentro daquele hospital. Havia câmeras no teto, nos atores, nas rodas das macas. Era claustrofóbico, orgânico e todos aqueles médicos pareciam reais demais. Assistir a ER era difícil, o que a tornava uma experiência única.

E embora os primeiros episódios da primeira temporada tenham começado bem, ainda faltava a ER encontrar seu tom. Foi com o episódio Blizzard que a série entrou definitivamente para a melhor hora da TV, segundo a revista Time. Na história, uma nevasca em Chicago provoca um sério engavetamento e leva 150 pessoas ao único hospital aberto na cidade. Durante os sete dias de filmagem, o set não foi limpo, dando a impressão de caos completo.

Mas todo o potencial de ER veio mesmo com o episódio “Love’s Labor Lost”. Indicado a cinco Emmys (roteiro, direção, edição, edição de som e mixagem), o roteiro colocava o até então infalível Mark Greene como um médico humano passível de erros. O episódio é focado no parto de uma mulher com eclâmpsia, depois de uma série de erros cometidos por Greene. Intenso, o episódio consegue exemplificar o melhor que a televisão pode oferecer. Em cenas impressionantes, toda a equipe médica é utilizada exaustivamente para salvar a vida da mulher, o que não acontece.

Para uma série do início dos anos 1990, ER lidou com temas delicados de maneira tão humana, sensível e real que continua atual e necessária. Corajosos, os roteiristas inseriram uma importante personagem que descobria ser portadora de HIV, vírus transmitido pelo seu marido, e colocou em pauta a situação de diversos americanos que não têm acesso ao coquetel de medicamentos – algo que estava começando a se popularizar na época. Ainda, até a última temporada, ER deu destaque ao drama vivido pelos imigrantes que vivem nos EUA.

Discutindo o falho sistema de saúde americano, ER provocava uma discussão necessária sobre diversos imigrantes ilegais que não tinham direitos a tratamento médico. Também falou de homossexualidade e preconceito dentro da comunidade médica, assédio moral, racismo, violência doméstica, além do belíssimo trabalho dos Médicos sem Fronteiras, dos refugiados na África e dos grupos de extermínio e milícias extremistas, assuntos cada vez mais atuais e que foram tratados há mais de 10 anos na série.

Dos episódios marcantes, ER também fez história com roteiros inacreditavelmente bem escritos e audiências monstruosas, como o clássico “Ambsuh”, episódio ao vivo e que precisou ser filmado duas vezes por causa do fuso horário da Costa Oeste americana, alcançando 42 milhões de pessoas em frente à TV; o dramático All in The Family, que inaugurou as inúmeras tragédias vistas no hospital, matou uma importante personagem e colocou 31 milhões de americanos para chorarem, além dos impressionantes episódios que marcam a despedida do ator Anthony Edwards da série.

Mas o lindo de ER era que tudo se mantinha crível, mesmo em situações absurdas. As reações de familiares que perdiam seus parentes em diversos episódios não soavam forçadas, mas humanas. A forma com a qual os médicos se dedicavam aos seus pacientes até era um pouco irreal, mas jamais incompreensível. Tanto médicos como pacientes pareciam reais, como se pudéssemos encontrá-los em qualquer lugar do mundo.

Os roteiros eram feitos de forma tão interessante que, além do drama dos médicos, o público era fisgado por problemas puramente burocráticos, como corte no orçamento do hospital, falta de material, longa espera dos pacientes para atendimento, problemas com o sindicato das enfermeiras, horas-extras. Todos os personagens mudavam, mas o hospital, o grande protagonista da série, continuava ali – tanto que é em um belo plano aberto em que a série se despediu, mostrando, pela primeira vez em 15 anos, toda a estrutura do hospital.

Como toda série médica que dura tempo demais, no decorrer dos anos, especialmente após a 9.ª temporada, ER se perdeu no caminho, virando mais uma grande novela de orçamento alto. A saída de todos personagens originais, os exageros no roteiro e a mudança de ritmo da série acabaram afastando o público, que agora consumia mais reality shows e canais a cabo. A ridícula morte de Robert Romano na décima temporada é considerada o começo do declínio de ER e, a partir daí, especialmente nos últimos anos, os antigos personagens pareciam ser trazidos de volta por meio das características dos novos, o que cansava bastante.

Ainda assim, não há, até hoje, uma série médica que tenha o impacto cultural de ER, tanto no entretenimento quando na abordagem de questões sociais. ER também trazia diversos atores do cinema que brilhavam nos episódios (especialmente Sally Field) e faziam dos capítulos pequenas obras de arte. Depois de 331 episódios, a sensação para o público é que aquelas pessoas realmente existiram ou que pessoas iguais a eles realmente existem por aí. Essa sensação de pertencimento e continuidade é algo extremamente raro na televisão e faz de ER uma das produções obrigatórias para quem pretende aumentar seu repertório de seriados que valem a pena.

ER foi indicada 123 vezes ao Emmy. É vencedora de 22 deles, ganhando pelo menos uma estatueta de 1995 até 2005.