Antes tarde do que ainda mais tarde, tratemos do “Desafio dos 50 livros”. No capítulo de hoje, falaremos sobre histórias reais, afinal foi esse o estopim de largada rumo às leituras de 2015.

Destino inescapável de todo fim de ano, o último dezembro havia sido um mês em nada produtivo, tanto em relação aos livros, quanto em relação à vida. Por aqueles dias, comecei a ler O Hobbit: lá e de volta outra vez evidentemente movida pelo lançamento cinematográfico de O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exércitos, último filme da trilogia assinada Peter Jackson. No embalo, acabei assistindo não só ao derradeiro, como também aos outros dois filmes da sequência. Porém, tal qual Bilbo Bolseiro entalaria em uma toca mais estreita, entalei logo no primeiro capítulo do livro, “Uma Festa Inesperada”, e não li mais em 2014.

Quanto menos tempo destinado aos livros, maior é o empenho para ultrapassar as 32 primeiras páginas de um Tolkien ou de qualquer outro texto. Como em dezembro eu não me dediquei a praticamente nenhuma leitura, o produto dessa equação era esperado: cheguei a janeiro quase sem fôlego. E, ainda assim, intimada por mim mesma a dar início a um desafio que me faria ler quatro livros por mês dali em diante. Era preciso, portanto, pensar em uma estratégia para conseguir dar conta das primeiras metas do ano.

Pois a solução encontrada foi a mesma à qual eu sempre recorro quando me flagro em dificuldade em acertar o compasso das letras: ler histórias de verdade. Desde os tempos da adolescência, eu me volto para os jornais e revistas assim que percebo que ando me demorando pelos livros. A escrita jornalística é muito mais objetiva do que a literária, o que demanda menos esforço para a compreensão dos textos e, por consequência, mais facilidade em recuperar o ritmo. Quando a leitura de literatura dá uma empacada, ler matérias e reportagens é um bom jeito de engatar a primeira para, depois, retornar aos casmurros e quixotes.

Ainda que a ficção seja terreno das figuras mais encantadoras da literatura, existe algum tipo de tropismo que faz com que as histórias reais continuem sustentando grande apelo junto ao público.

Para além disso, eu tendo a recorrer aos jornais porque, de alguma maneira, acabo traçando paralelos mais concretos entre as histórias contadas em um caderno de notícias e a(s) história(s) da minha vida. Da constatação de coisas efêmeras como “o ônibus quebrou perto da minha casa” até a usurpação da tragédia alheia ao pensar que “a ciclista que foi atropelada poderia ter sido eu”, os enredos dos jornais parecem mais tangíveis. Isso, talvez, porque apresentam como personagens sujeitos que poderiam ser qualquer pessoa do meu convívio ou, na melhor ou pior das hipóteses, eu mesma. É claro que a ficção é também capaz de suscitar identificação imediata entre leitor e personagens, dos verossímeis aos improváveis. Mesmo transmutado em barata, Gregor Samsa, de A Metamorfose, é totalmente passível de empatia por reclamar de acordar cedo, por não gostar do emprego em que atua e por sua relação com os pais não ser das mais bem resolvidas – ou seja, por viver experiências comuns a todo mundo. No entanto, ainda que a ficção seja terreno das figuras mais encantadoras da literatura – de baratas a hobbits -, existe algum tipo de tropismo que faz com que as histórias reais continuem sustentando grande apelo junto ao público. E junto a mim também.

Quando assistíamos ao bailinho do Em Nome do Amor aos domingos da década de 90, o que mais atraía não era necessariamente a possibilidade de romance entre um jovem casal, mas a ideia de que, no lugar da garota da caravana de Osasco, poderíamos ser eu ou você ali no palco. É sobre esse mesmíssimo argumento que se estrutura o sucesso mundial dos reality shows, bem como a ascendência das biografias no mercado editorial brasileiro. Na Rede Globo, o Big Brother Brasil é um dos programas de maior audiência da emissora (leia aqui). Nas bibliotecas e livrarias, a busca por tramas que “aconteceram de verdade” mostra-se como um dos principais critérios de escolha na relação leitor − livro.

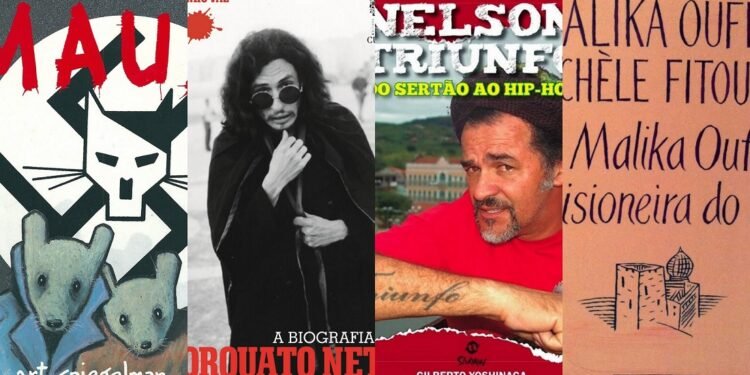

Tendo todos esses aspectos em vista, decidi, então, começar 2015 pelos relatos biográficos. Assim, foram quatro as leituras de janeiro, realizadas na seguinte ordem: 1) Maus: a história de um sobrevivente, excelente graphic novel assinada por Art Spiegelman; 2) A biografia de Torquato Neto, de Toninho Vaz; 3) Nelson Triunfo – Do sertão ao Hip-Hop, livro de estreia de Gilberto Yoshinaga; e, por fim, 4) Eu, Malika Oufkir, prisioneira do rei, que, a exemplo de Maus, revela outro impressionante relato de sobrevivência, narrado pela própria Malika e pela jornalista e escritora francesa Michèle Fitoussi. Nas páginas do primeiro mês de 2015 estavam estampadas as cicatrizes imensuráveis provocadas por uma Guerra Mundial, a vida melancólica de um gênio da Tropicália, a trajetória artística do precursor do movimento Hip-Hop no Brasil e as desgraças escatológicas de uma família marroquina esquecida em cativeiro.

Depois de tantas histórias descobertas nesse início de ano, muitas delas inacreditáveis, a minha relação com as biografias se solidificou ainda mais. Parece que quando lemos histórias reais, tomamos o lugar dos protagonistas de uma maneira mais imediata. Não que essa seja uma exclusividade das tramas biográficas. Com certeza não é. Mas, inconscientemente, parece menos custoso imaginar que, em vez do pai do Art Spielgeman, poderia ter sido a vovozinha alemoa a sobreviver aos horrores da II Guerra do que tentar imaginar a mesma vovozinha transformada em barata.

Quer saber mais sobre os enredos/personagens/narrativas dessas quatro biografias que eu li em janeiro? Comentem, aqui ou na página d’A Escotilha no Facebook, que eu compartilho minhas impressões com você, curioso leitor.

O contra desta capa representa uma bravata: leiam mais.