Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, são romances frequentemente associados ao universo da leitura juvenil, aos circuitos da cultura pop e ao gosto por narrativas de época. Mas o fascínio que essas obras continuam a exercer vai muito além da nostalgia ou do entretenimento. Publicados em 1813 e 1847, respectivamente, os livros ultrapassaram os marcos históricos de suas autoras e permanecem vivos no imaginário contemporâneo — seja por meio de adaptações cinematográficas e televisivas, seja por sua intensa circulação em redes sociais, clubes de leitura e, sobretudo, nos debates acadêmicos sobre gênero, afetos e subjetividade. A pergunta que se impõe é: o que assegura a permanência dessas narrativas? A resposta talvez esteja na maneira como ambas tensionam, cada uma à sua maneira, os pilares simbólicos da sociedade patriarcal ocidental.

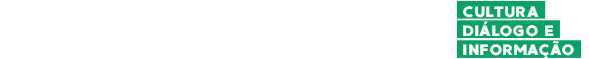

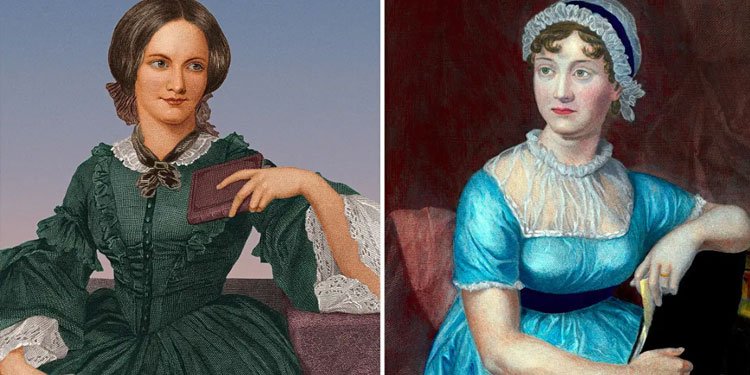

Jane Austen compõe em Orgulho e Preconceito uma comédia moral que, sob o verniz da elegância e do humor, esconde uma operação crítica rigorosa. A protagonista Elizabeth Bennet, com sua sagacidade e capacidade reflexiva, representa uma ruptura parcial com os modelos femininos tradicionais de sua época. Em um contexto em que o casamento era, para mulheres de sua classe, a única via de ascensão social e sobrevivência econômica, Elizabeth se permite escolher — dentro dos limites do possível — e negociar seu lugar. No entanto, como observam estudiosas como Mary Poovey e Nancy Armstrong, essa liberdade está condicionada à lógica da razão burguesa. O amor, em Austen, precisa ser civilizado, domesticado. Não há espaço para o descontrole ou para o desejo não mediado. O final feliz é uma promessa de conciliação entre sentimento e norma, entre autonomia e patriarcado.

Emily Brontë, por outro lado, escreve O Morro dos Ventos Uivantes como uma verdadeira bomba disruptiva no cânone romântico. O romance desmonta as estruturas convencionais da narrativa linear, do narrador confiável e da evolução psicológica progressiva dos personagens. Ao contrário do modelo educacional de Austen — que leva seus protagonistas a um aprendizado moral —, Brontë apresenta figuras que se movem no terreno da pulsão, da possessividade e da destruição. Catherine e Heathcliff não amam “à maneira dos homens”, como escreveu Roland Barthes: amam como forças da natureza, como entidades metafísicas que ignoram o contrato social. Sua relação é violenta, simbiótica, radicalmente antissocial. Catherine, em especial, é construída como um corpo estranho ao regime patriarcal: indomável, insubmissa, por vezes histérica — próxima das imagens do feminino que a psicanálise freudiana viria mais tarde a associar ao abjeto e ao inassimilável.

Essas duas obras, ao serem lidas em paralelo, revelam o leque de possibilidades (e também de limites) que o romance do século XIX oferecia à representação da mulher e do desejo. Enquanto Austen propõe uma via de integração — limitada, mas viável — da subjetividade feminina ao mundo das regras e da propriedade, Brontë escancara o custo psíquico e social dessa mesma integração. Catherine morre por não caber no mundo, por não aceitar a separação entre amor e liberdade. Elizabeth sobrevive porque aceita — com inteligência e graça — os termos do jogo. Uma incorpora o feminino como potência controlada; a outra, como força destrutiva e inassimilável.

Ao revisitarmos essas narrativas em pleno século XXI, somos confrontados com os mesmos dilemas, embora sob novas formas. A persistente popularidade de Orgulho e Preconceito e O Morro dos Ventos Uivantes diz menos sobre um gosto “clássico” e mais sobre a maneira como seguimos interrogando, em diferentes registros, as fronteiras entre desejo e norma, entre liberdade e reconhecimento, entre o eu e o outro. A literatura, nesses casos, funciona como um espelho cultural — mas um espelho que deforma, que desloca, que perturba.

Ao revisitarmos essas narrativas em pleno século XXI, somos confrontados com os mesmos dilemas, embora sob novas formas.

É possível também pensar no modo como essas obras continuam sendo reapropriadas em adaptações e releituras que atualizam suas tensões centrais. A Elizabeth Bennet de hoje, por exemplo, é muitas vezes relida como uma heroína feminista avant la lettre, e Catherine Earnshaw como ícone da mulher “selvagem” e emocionalmente autônoma. Tais apropriações são, ao mesmo tempo, reveladoras e problemáticas: revelam o desejo contemporâneo de reencontrar, no passado, imagens de emancipação; mas também arriscam anacronismos que obscurecem as nuances e os perigos inscritos nas próprias obras.

A leitura contemporânea dessas narrativas exige, portanto, uma escuta atenta ao que elas nos dizem sobre o amor — esse campo minado entre o que queremos e o que nos é permitido querer. Ainda buscamos, na ficção e na vida, formas de conciliar intensidade e estabilidade, autonomia e pertencimento. E é nesse ponto que Austen e Brontë permanecem fundamentais: porque continuam a nos lembrar que toda escolha amorosa é também uma escolha política, toda forma de afeto é atravessada por estruturas de poder, e todo ideal romântico carrega em si uma dose de negociação — ou de renúncia.

Por tudo isso, Orgulho e Preconceito e O Morro dos Ventos Uivantes não são apenas clássicos do passado, mas obras vivas, que seguem reverberando porque não nos oferecem respostas, mas perguntas. E perguntas, como sabemos, são sempre mais difíceis de esquecer.

ESCOTILHA PRECISA DE AJUDA

Que tal apoiar a Escotilha? Assine nosso financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 15,00 mensais. Se preferir, pode enviar uma contribuição avulsa por PIX. A chave é pix@escotilha.com.br. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.