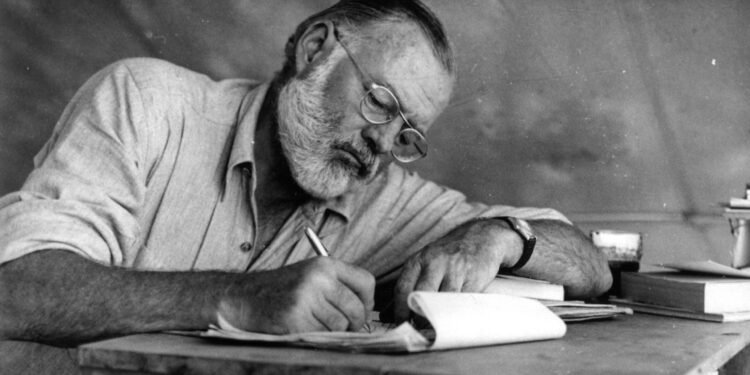

Ernest Hemingway (1899 – 1961) fez da sua literatura uma espécie de espelho da sua própria vida e transformou Nick Adams em um alter-ego perfeito para um homem capaz de acumular dádivas, aventuras e decepções em um catálogo íntimo bastante ímpar. Não há exagero em dizer que os livros que escreveu são o resultado da sua própria vida: os dias em uma Paris idílica – O sol também se levanta (1926) –, a Primeira Guerra Mundial – Adeus às armas (1929) –, a Guerra Civil Espanhola – Por quem os sinos dobram (1940) – e tantas outras experiências que habitam os textos breves.

Toda a obra de Hemingway gira em torno das relações humanas – os conflitos e as paixões mais exacerbadas –, entretanto, nenhum dos seus livros conseguiu perfilar tão bem a natureza do homem quanto O Velho e o Mar (1952), novela que foi o estopim para que o escritor levasse o Nobel de Literatura dois anos mais tarde.

Escrito durante os anos em que viveu em Cuba, O Velho e o Mar nasceu de um texto que Hemingway publicou na revista Esquire em abril de 1936, “On the blue water: a Gulf Stream letter“, e é também um olhar aguçado sobre as suntuosidades daquele país através da simplicidade. Se em seus livros anteriores Hemingway explorava a grandiloquência do cotidiano por meio de uma linguagem diminuta, que tinha junto ao leitor um acordo tácito de cumplicidade na história, em O Velho e o Mar o escritor propõe uma investigação sobre a solidão, o autoexílio e a fé.

Em uma narrativa breve e intensa, a novela coloca na figura de Santiago, um velho pescador que há 84 dias não trazia um só peixe do mar, e do jovem Manolin, seu companheiro e protetor, uma recomposição da parábola quixotesca. Enquanto a obra de Cervantes (1547 – 1616) mergulha na ideia da loucura e da abstração do real, Hemingway escolhe o caminho inverso e busca na lucidez uma tentativa de explicar as nuances que dão corpo ao ser humano.

O Velho e o mar não é a busca pelo céu, na tentativa de explicar o inferno que vive na Terra, mas uma história sobre a necessidade da utopia e as causas perdidas como única cura para feridas que jamais poderão cicatrizar.

Perspectiva

Longe de ser uma fábula sobre a esperança desmedida, como muitas vezes parece cair tão bem sobre o livro, O Velho e o Mar é a síntese de daquilo que o autor começou a construir desde os seus primeiros contos. Existe uma relação intrínseca e invisível entre histórias de Santiago e Manolin e narrativas como “Acampamento indígena”, “O Lutador” e “Cinquenta mil”, narrativas curtas que fazem parte das escrituras sagradas de Hemingway.

O ponto de convergência está, justa e exatamente, na falsa superficialidade tão própria do seu fazer literário – a Teoria do Iceberg – e que coloca o leitor como elemento fundamental da produção narrativa. Pois, é nas lacunas que a literatura de Ernest Hemingway se dá. No que não está dito – e é preciso intuir – que a obra se completa com grandeza e afinação. Essa é tal cumplicidade de que já falávamos antes.

Ao mesmo tempo, faz de uma novela aparentemente trivial o oposto certeiro da brutalidade masculina que tanto caracterizou os romances e os contos que ajudaram a consagrá-lo como uma das principais vozes da literatura norte-americana, em especial, da Geração Perdida. Porém, O Velho e o Mar é também uma resposta à volúpia do macarthismo e da condição trágica e paranoica da Guerra Fria – que estamos a experimentar novamente nesses tempos de pós-verdade, fake news e pandemia.

Em alguma medida, essa inesperada atualidade abre uma nova perspectiva a respeito de questões contemporâneas e que dão fôlego novo a um clássico. Ainda assim, O Velho e o Mar não é a busca pelo céu, na tentativa de explicar o inferno que vive na Terra, mas uma história sobre a necessidade da utopia e as causas perdidas como única cura para feridas que jamais poderão cicatrizar.

O VELHO E O MAR | Ernest Hemingway

Editora: Bertrand Brasil;

Tradução: Fernando de Castro Ferro;

Tamanho: 126 págs.;

Lançamento: Setembro, 2013 (atual edição).