Há tempos onde a paz não dá as caras e é preciso reafirmar, a todo momento, aquilo que nos mantém de pé diante do mundo. Tempos em que somos expatriados de nossos próprios desejos e acabamos por vagar pela vida sem rumo, perdidos nas turbulências de nossa própria desgraça.

É natural que todo artista encontre-se, vez ou outra, desanimado diante da vida. O massacre cotidiano dói muito quando nos negam o mínimo, que é simplesmente realizar nosso trabalho, cumprir com o nosso dever cósmico de, através da arte, defender um mundo em que possamos ao menos ter o direito ao sonho.

É evidente, e é preciso deixar claro aos leitores essa questão, que em nenhum momento pretendi transformar esse espaço em um recanto das lamentações; pelo contrário, apesar de tudo vejo no horizonte a possibilidade do encanto. Artistas se unem para dar continuidade a uma luta inglória mas necessária. Porém não posso aqui fechar os olhos para as dificuldades que enfrentamos diariamente nesse exercício de fé e teimosia que é a paixão pelo teatro.

O dever, segundo Goethe, é o encontro do amor com uma espécie de “auto-imposição”. Obrigamo-nos, apaixonadamente, a insistir nesse futuro disforme que se evapora diante de nossos olhos. Somos, pois, acima de tudo, resistentes em relação ao mundo estabelecido. Essa resistência absurda, que guarda um pouco de vocação e muito de loucura, rege nossos dias e vidas através da crença no infinito. Não possuímos certezas, apenas cremos, e torcemos para que essa crença insana nos leve ao paraíso.

O poeta é o único homem capaz de alterar profundamente o mundo. É através da poesia, que está muito além dos versos, que forjamos uma existência minimamente suportável. A poesia que está oculta no dia-a-dia nos salva, inevitavelmente, da estrupidez e do destino romântico que guarda uma bala de prata na têmpora do poeta. É essa poesia que nos escancara a retina ao amanhecer, muitas vezes a contra gosto.

A poesia nos guarda um porvir que parece que nunca chegará, mas há de chegar, feito a doença que guarda-se, sorrateiramente, no corpo saudável que desfila pelas algibeiras dessa anfêmera. O poeta de hoje guarda a obrigação “rimbaudiana” de ser moderno. Briga, incansavelmente, para romper barreiras que cria e recria a seu bel-prazer. Forja, de maneira obscena, contratempos e desencantos que marca na própria pele estraçalhada. O homem-teatro de hoje é, infelizmente, um bobo reclamão.

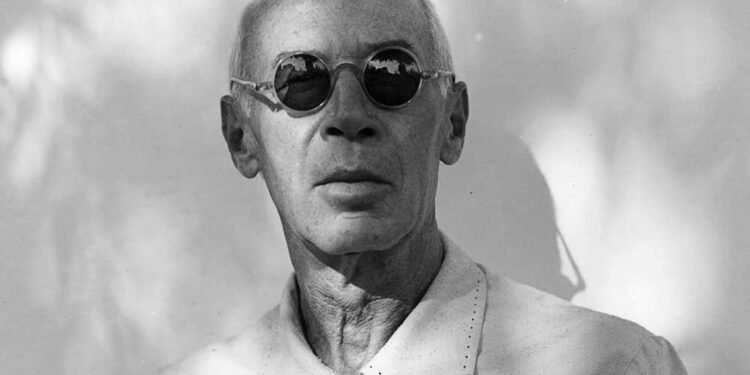

Henry Miller, mostro sagrado do teatro ocidental, escreveu um belíssimo livro sobre o anjo exilado francês. Entre revelações pessoais e indagações universais, calou-me no livro a seguinte pergunta: “Que poema abalou o mundo, recentemente, como a bomba atômica?”. É evidente que não quero ser um filho tardio das desgraças radiotivas que a humanidade proporcionou à história. Não vivi com a sombra das aventuras nucleares do homem moderno em meus passos. Carrego, é bem verdade, no lombo o resultado dessa crueldade, apesar de acompanhá-la somente pelos livros de história e, confesso, não vejo nenhum grande efeito, em minha alma, desse fato.

Continua em sua análise o exilado de Big Sur: “A descoberta da energia atômica ocorreu simultânemamente com a descoberta de que nunca mais poderemos confiar uns nos outros. É aí que está a fatalidade – neste modo apocalíptico que nenhuma bomba pode eliminar. O verdadeiro renegado é o homem que perdeu a fé em seu semelhante. Hoje essa perda é universal. Nesse sentido o próprio Deus nada mais pode fazer. Colocamos a nossa fé na bomba, e é ela quem atenderá as nossas preces.”

A fé na bomba. É impossível, em nossa demasiada humanidade, não nos torturarmos pela fé que desenvolvemos pela violência. Através dela, dessa violência sem limites, é que exploramos o mundo e crucificamos os seres humanos. A violência exacerbada nos leva adiante, seja ela estética ou nuclear. O destino da humanidade está intrinsicamente ligado a essa violenta manifestação de intolerância e estupidez. Somos, inegavelmente, filhos de uma bomba eterna, sempre prestes a explodir e arrancar nossos crânios, e é por isso que eu vos digo que a única saída para essa encruzilhada é crer que, contra todos os pacifistas que carregam flores nos lábios, a arte possa ser essa bomba. Mais especificamente: o teatro é uma bomba atômica e a próxima guerra a ser travada pelo homem terá um palco enquanto cenário.

O teatro é uma bomba atômica e a próxima guerra a ser travada pelo homem terá um palco enquanto cenário.

Glauber Rocha, brasileiro máximo a quem bato cabeça diariamente, disse que é função do artista violentar. É preciso entender que a função a qual o cineasta baiano se refere deve ser entendida, no contexto dessas frases disconexas, enquanto dever. Esse dever, misto de amor e imposição segundo Goethe, é que move os artistas a criarem. Se a saída para a banalização da criação está na violencia com a qual o artista tira o espectador de seu lugar comum, é possível que a arte possa substituir a bomba atômica nos rumos da humanindade. A fé que temos na bomba, na violência do ato de bombardear, deve ser entendida enquanto fé em uma violência produtiva, que altera a sensibilidade humana a ponto de fazê-la levantar e se posicionar diante do mundo.

Uma fé que arde, que mata aquilo que somos para nos possibilitar uma reinvenção de nós mesmos. Uma fé que brota não do ódio, mas da paixão que carregamos pelos nossos semelhantes. O poder radioativo pode ser substituído pelo poder afetivo, e a destruição de um bombardeio deve ser entendida enquanto a reconstrução de um homem que desaprendeu a se reinventar. A escolha é simples: ou vivemos reféns de uma terceira guerra mundial que pode nunca acontecer ou simplesmente nos dedicamos a uma inédita orgia transcendental, perdoem o termo piegas, que pode nos levar para um novo mundo: um mundo possível, a ser desbravado e erguido através da sensibilidade.

Os freios continuam, sim, no mesmo lugar mas, diferente do que pensava Miller, é possível que nós simplesmente não queiramos mais saber sobre os funcionamentos desses freios e aceitemos que a vida é uma descida ladeira abaixo e que, se não existem meios de se parar o eterno girar desse mundo, nós estamos dispostos a ultrapassar os limites de velocidade a que fomos submetidos. Não nos interessam mais as paradas forçadas, queremos acelerar até que não reconheçamos mais quem somos, ou fomos, nessa auto-estrada do espírito.

Segundo Rimbaud, “O primeiro estudo de quem aspira a ser poeta é o conhecimento total de si mesmo; buscar sua alma, inspecioná-la, experimentá-la, conhecê-la. Assim que a sabe deve cultivá-la. (…) Trata-se de tornar a alma monstruosa.” A monstruosidade da alma do poeta é a chave. Estamos fatigados de bons moços nas artes, satisfeitos com seus prêmios que insuflam a alma e empobrecem o espírito. Não aceitaremos mais esses suspeitosos maridos postos em dramas de costumes. Eternos amantes de um teatro de senhoras que sempre diz não. A partir de hoje o teatro deve ser tudo ou nada, onde há a ausência de quaisquer valores, de qualquer desejo, é possível criar uma nova condição de vida e, consequentemente, de arte.

A vidência misturada à errância coletiva pode nos transportar para uma nova possibilidade de coexistência. Renegaremos as catequeses estéticas com o olhar mirado na garganta dessa deusa que nos nega um simples sorriso. Há o estouro de um mundo novo, um mundo apocalíptico que se despedaça em nossa face desfigurada pela força nuclear da impossibilidade.

Entre o pálido front que resiste sem se reinventar e a milenar opressão dos canalhas que teimam em nos suicidar, escolho o palco que se precipita diante de meus olhos. É nele que guardo todas as esperanças dessa vida vadia. É através de seus cantos escuros que, sem medo, torno-me um vidente diante do mundo. Que nossas mãos, e porque não nossos futuros, sejam desbravados por esse barco bêbado que nos leva ao mar da eternidade.