O ano era 1994. Muitos anos antes de qualquer possibilidade de início de um programa como RuPaul’s Drag Race, o diretor australiano Stephan Elliot trouxe ao mundo uma pequena pérola queer que, quase três décadas depois de seu lançamento, segue sendo um filme absolutamente inspirador e potente. Falo da comédia Priscilla, a Rainha do Deserto, um road movie engraçadíssimo e adorável em que as passageiras são uma mulher trans e duas drag queens.

O fato é que, desde o seu surgimento, Priscilla, a Rainha do Deserto, ganhou um lugar cativo no coração dos fãs. Despretensioso, mas delicadamente profundo, o filme segue comovendo e divertindo com suas cenas que mostram, com bastante humor, os perrengues – incluindo aqui várias situações de homofobia – que as três amigas enfrentam quando partem em uma viagem de Sydney até a cidade de Alice Springs para realizar uma série de shows.

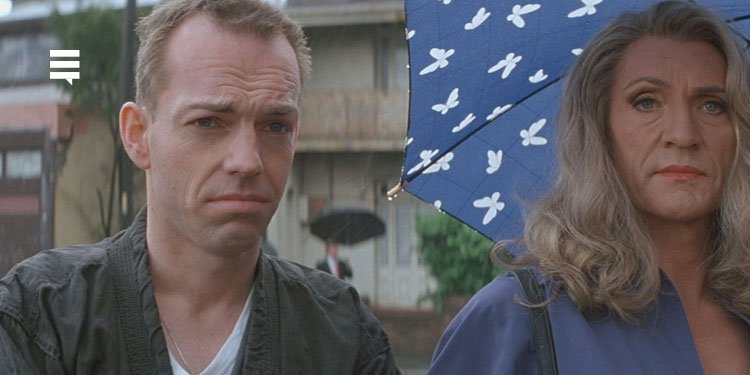

A trama começa quando Tick/ Mitzi (Hugo Weaving, que depois se tornaria famoso pelo papel de Agente Smith em Matrix) recebe um convite de sua ex-mulher, gerente de um hotel, para apresentar seu show de drag no local. Ele leva junto Adam/ Felicia (Guy Pearce), uma drag jovem e inconsequente cujo principal interesse na tour é causar.

Ambos resolvem então chamar Bernadette, uma mulher trans na meia idade, que acabou de ficar viúva. Cansada da cena de Sydney, Bernadette (em uma interpretação magistral do ator inglês Terence Stamp, galã absoluto do cinema dos anos 1960) topa ir, meio por inércia, talvez como uma forma de dar um chacoalhão na sua vida.

Agora um trio, as amigas compram um ônibus escolar velho e o transformam mal e porcamente em um meio de transporte vistoso, a que chamam de Priscilla. Como se fosse um personagem, Priscilla tem protagonismo em algumas das cenas mais célebres do filme – como aquela em que Felicia dubla uma ária da ópera La Traviatta, toda vestida de prata, sentada em um sapato gigante em cima do ônibus em movimento.

Priscilla é quase como um corpo que também é vilipendiado pela homofobia, quando um bando de caipiras picha “AIDS fuckers go home” na sua lataria. Tick, Adam e Felicia são claramente párias de uma sociedade que os olha com desdém e espanto – o que é exibido, em certos trechos no filme, de maneira pesada, mas em vários outros com uma leveza surpreendente para a década em que foi produzido.

Um clássico que sobrevive ao tempo

Despretensioso, mas delicadamente profundo, o filme segue comovendo e divertindo com suas cenas que mostram, com bastante humor, os perrengues que as três amigas enfrentam.

A retomada da época de produção é uma informação bastante importante aqui, pois é claro que Priscilla, a Rainha do Deserto pode ser alvo de questionamentos. O principal deles, creio, é que as três personagens principais são vividas por atores heterossexuais, fator que não passaria incólume caso o filme fosse concretizado hoje (a título de comparação: 5 anos depois, Pedro Almodóvar trouxe ao mundo seu Tudo Sobre Minha Mãe dando um dos papeis mais interessantes, de Agrado, à atriz trans Antonia San Juan).

A favor da obra, podemos ressaltar que os papéis são defendidos por Hugo Weaving, Guy Pearce, mas sobretudo por Terence Stamp, com uma dignidade implacável. Não há dúvida que Bernadette é a personagem que mais brilha. Em uma mistura mágica entre rabugice e doçura, delicadeza e brutalidade, são dela as cenas e as falas mais espirituosas do longa.

Outro fator que não pode deixar de ser mencionado aqui é que Priscilla, a Rainha do Deserto se tornou tão marcante na cultura que interferiu nas formas pelas quais a comunidade LGBTQIA+ seria representada na mídia nos anos seguintes. Convido-o a pensar em quantas reportagens que você já deve ter visto que tinham como trilha sonora músicas como “Finally”, de CeCe Peniston, “I Will Survive”, de Gloria Gaynor e “I Love the Nightlife”, de Alicia Bridges – sem falar, claro, em “Mamma Mia”, do Abba. A conta deve-se a este filme.

Por fim, é impossível não mencionar que, por conta de sua abordagem graciosa de temas densos, Priscilla, a Rainha do Deserto se configurou como um necessário filme feelgood que ajudou a fazer circular uma imagem festiva e familiar sobre o universo LGBTQIA+, sobretudo quanto à alegria das drag queens. Para completar, pode-se dizer que o filme de Stephan Elliot envelheceu bem: ele segue fluido (note que não há uma cena que sobra no longa), leve e engraçado. Uma pequena obra-prima australiana.

ESCOTILHA PRECISA DE AJUDA

Que tal apoiar a Escotilha? Assine nosso financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 15,00 mensais. Se preferir, pode enviar uma contribuição avulsa por PIX. A chave é pix@escotilha.com.br. Toda contribuição, grande ou pequena, potencializa e ajuda a manter nosso jornalismo.