Foi um susto. Eu tinha 17 anos em 1982, e estava há três ou quatro meses em Carthage, uma cidadezinha no sudoeste do Missouri, coração dos Estados Unidos. Terminava por lá, como intercambista, o antigo segundo grau, hoje ensino médio, em uma típica high school, que naquele dia parou para receber uma unidade móvel de coleta de sangue.

Entrei na fila para fazer a doação e, quando chegou a minha vez, fui surpreendido por um questionário que, à época, me pareceu um tanto surreal e, confesso, bastante chocante para um adolescente meio ingênuo como eu. “Você é sexualmente ativo?”, “Faz sexo com pessoas do mesmo sexo?”, Usa drogas injetáveis?”, “Foi submetido a transfusões de sangue recentemente?” foram algumas das perguntas disparadas à queima-roupa.

Só no fim do interrogatório, ao qual todos os alunos foram submetidos, a mulher que me atendia explicou que todas aquelas questões estavam relacionadas a uma doença muito grave, ainda pouco conhecida no mundo e transmissível por sangue e esperma, chamada Aids. Acrescentou que a maior parte das vítimas eram homossexuais e viciados.

Aqui, preciso informar os leitores que o estado do Missouri está encravado na região conhecida como bible belt (cinturão bíblico, em português), no Meio-Oeste americano, onde a população, em grande parte branca e cristã, também é extremamente conservadora.

Foi a primeira vez que ouvi falar de Aids, que já começava a ceifar vidas nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, também escutei pela primeira vez a expressão gay cancer, como se a doença fosse um flagelo divino restrita a apenas um grupo demográfico: homens gays.

Talvez por conta disso que, 16 anos e milhões de mortos mais tarde, eu, já adulto e jornalista, em visita de férias a Nova York, fiz questão, no primeiro dia na cidade, de comprar ingresso para assistir ao musical Rent, em cartaz no Neerlander Theater, na Broadway, como é conhecido o distrito teatral em Manhattan.

Inspirada pela ópera da La Bohéme, do italiano Giacomo Puccini, o espetáculo, vencedor dos prêmios Tony e Pulitzer, era um gigantesco sucesso de público e crítica, que o comparou a Hair, por renovar a linguagem dos musicais e também por conseguir capturar um estado emergente da psicologia coletiva naqueles derradeiros anos do século 20.

A peça conta a história de um grupo de jovens, muitos deles artistas desempregados, na década de 1980, que se veem atingidos por dois males devastadores que assolaram Nova York naqueles tempos: gentrificação imobiliária e Aids. Estudantes, músicos, atores, muitos deles portadores do vírus HIV, foram expulsos de suas casas e apartamentos, que seriam locados a valores muito mais altos, e a única saída, para muitos deles, era invadir prédios abandonados, caindo aos pedaços.

Se em La Bohéme, os personagens centrais sucumbiam à tuberculose, ao álcool e à pobreza no fim do século 19, em Rent, anos mais tarde, morriam de frio, pela falta de calefação nos imóveis invadidos, e de Aids. Às pencas.

O autor de Rent chamava-se Jonathan Larson, e, ironicamente, nunca viu o triunfo de sua criação. Morreu, em 1996, na véspera da estreia do espetáculo no The New York Theater Workshop, teatro off-Broadway do qual se transferiu, meses mais tarde, para o Neerlander, onde ficou por muitos anos em cartaz. O compositor e dramaturgo tinha apenas 35 anos e sucumbiu a uma dissecção aórtica fulminante.

Fã de Rent, adaptado para o cinema em 2005 pelo diretor Chris Columbus, sempre nutri imensa admiração por Larson, dono de uma musicalidade incrível, mas também de um espírito inquieto, crítico, capaz de entender as dores de seu tempo, da sua geração, e transformá-las em arte.

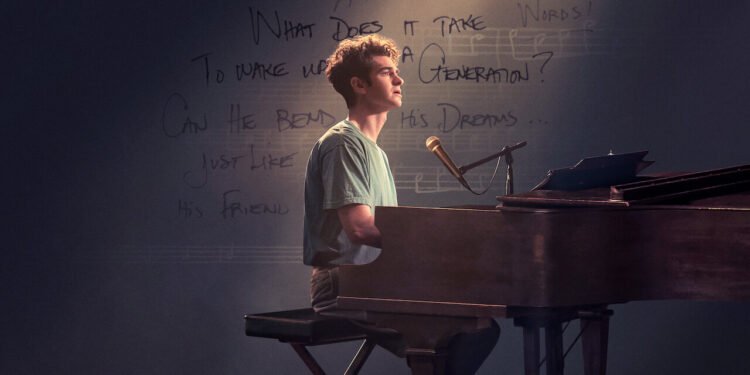

Por isso mesmo, esperei com muita ansiedade por Tik, Tik… Boom, que acaba de chegar à Netflix. Não me decepcionei: o filme superou minhas expectativas e creio que faria o autor muito feliz. Trata-se de uma vigorosa adaptação do musical homônimo e algo autobiográfico, escrito por Larson em 1991, no qual, metalinguisticamente, ele descreve as agruras de criar uma peça que jamais chegará aos palcos. Quem assina o longa é Lin-Manuel Miranda, criador de Hamilton, o musical mais aclamado deste século.

O interessante é perceber, em Tik, Tik… Boom, que muitos dos personagens e das histórias presentes em Rent, assim como as sonoridades roqueiras, já povoavam o imaginário de Larson, porque faziam parte de sua vida pessoal.

Quem o interpreta, brilhantemente, é Andrew Garfield, desde já presença quase certa entre os indicados ao Oscar de melhor ator. Ele consegue captar toda a genialidade e inquietude do compositor, que muitas vezes pensou em desistir. Seu desempenho é comovente em todos os aspectos.

Sensível, criativo e nada teatral em sua narrativa, ‘Tik, Tik… Boom’ é um baita musical, mas, acima de tudo, um tributo espetacular à altura do gênio criativo de Jonathan Larson, que soube, assim como o dramaturgo e hoje roteirista Tony Kushner, autor de ‘Anjos na América’, nos fazer compreender, do lado de dentro, o que foi a epidemia da Aids no século 20.

Ficamos sabendo, por exemplo, que Michael (o ótimo Robin de Jesus), amigo de infância de Jonathan e com quem ele se mudou para Nova York em busca por uma carreira na Broadway, era gay e soropositivo, assim como muitos de seus contemporâneos.

A ação de Tik, Tik… Boom se passa em 1990, quando Jonathan completou 30 anos, estava criando e tentando encontrar produtores para um musical de ficção científica distópica intitulado SUPERBIA, repleto de boas canções, ideias super criativas, mas supostamente sem qualquer apelo popular.

Enquanto isso, tudo também dava errado em sua vida: atendente em um diner, ele não tinha dinheiro para pagar a luz, o aluguel, muitos de seus amigos mais próximos caíam doentes de Aids e até seu relacionamento amoroso com a namorada, a dançarina Susan (Alexandra Shipp), desabava.

Sensível, criativo e nada teatral em sua narrativa, Tik, Tik… Boom é um baita musical, mas, acima de tudo, um tributo espetacular à altura do gênio criativo de Jonathan Larson, que soube, assim como o dramaturgo e hoje roteirista Tony Kushner, autor de Anjos na América, nos fazer compreender, do lado de dentro, o que foi a epidemia da Aids no século 20.